レースではスリップストリーム、トーやドラフティングと言われるものです。後続車の空気抵抗が低減され車速が上がりやすくなり、オーバーテイクしやすくなると言われています。

後続車についての言及が多いですが、先行車にも効果があることを知っていますか?

私はモーターサイクルでの経験(もちろんサーキットですよ)しかありませんが、先行車にも効果があることを体感できます。

先行車にはどのような効果があるのか、CFD解析を使用して確認してみましょう。

※今回の事例では抵抗係数(Cd値)のみを取り扱い、揚力係数(Cl値)については言及しません。別の事例で揚力係数についても取り扱う予定です。

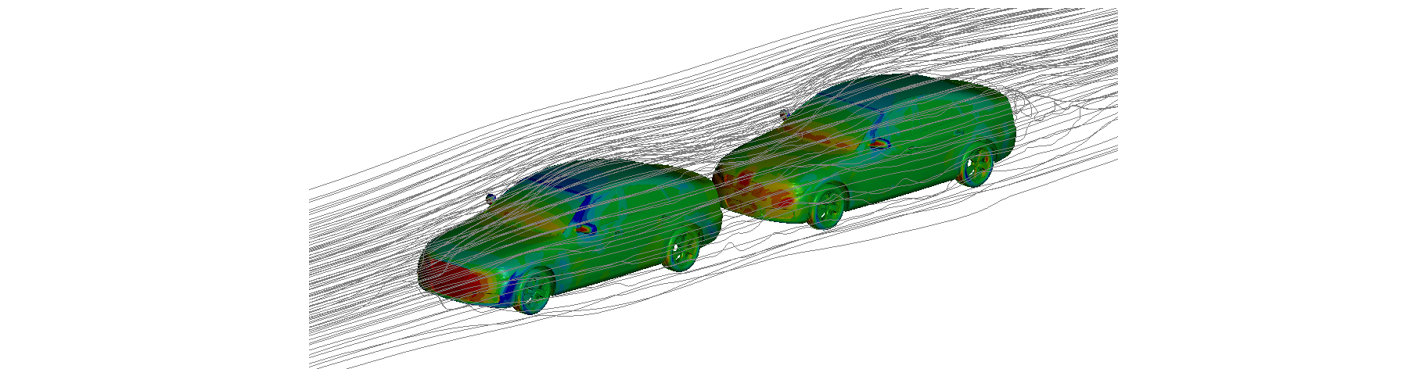

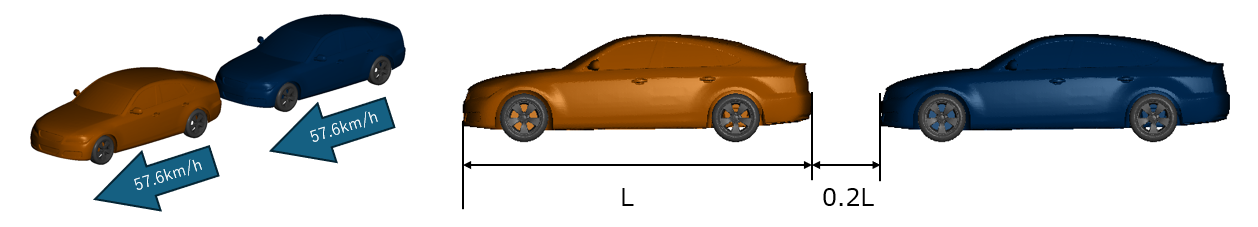

Ansysウェブサイトのデモモデル(https://lsdyna.ansys.com/drivaer/)を使用して、車両長さ(L)の1/5距離の位置(0.2L)に後続車を配置しました。あおり運転ですね!

drivaerモデルから、車両センターでカットしたハーフモデルで計算します。また、スリップストリームの効果を確認するだけなのでモデルは一部簡略化しています。

- エキゾースト削除

- フロアトンネルを埋めてフラットボトムに変更

車速は16m/s(約57.6km/h)で、時刻歴ありの非定常CFD解析です。定常/RANSモデルでも十分な気がしますが、このモデルでは本事例紹介以外でも使用するため非定常で計算しています。

以下2つのモデルを計算し、結果を比較してみましょう。

- 単独走行(1台)

- 隊列走行(2台)

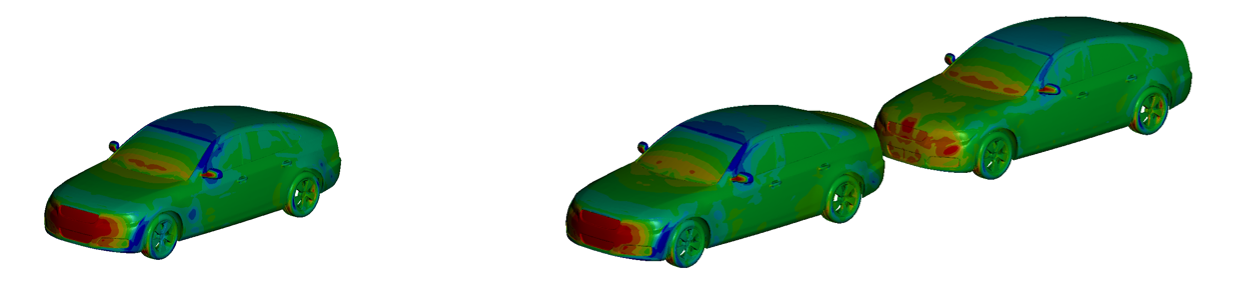

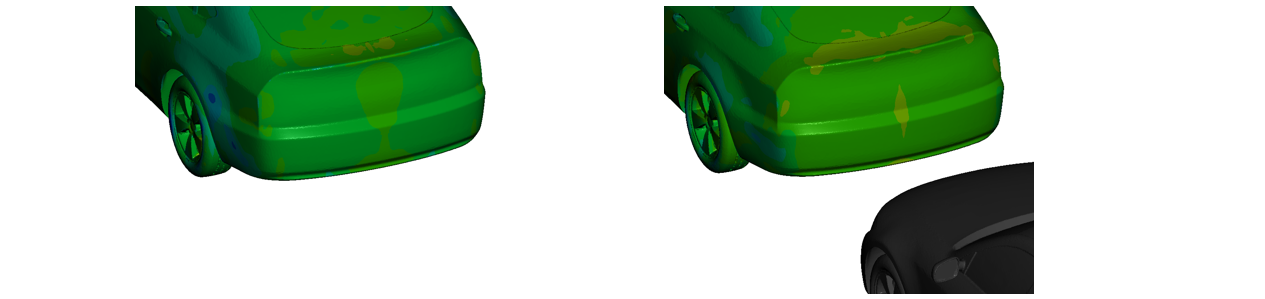

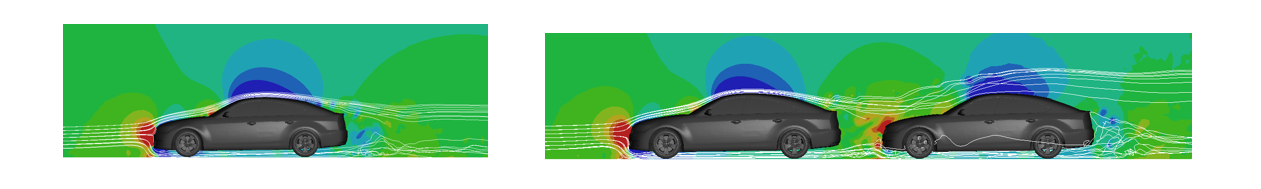

こちらは圧力コンターです。先行車の圧力分布は、単独走行と隊列走行であまり違いは無いように見えます。

グリル付近の圧力を比較すると、後続車の方が低いことがわかります。後続車にはスリップストリームの効果がありそうだということがこの圧力マップから確認することができました。

また、単独走行と隊列走行での車両背面の圧力分布を見てみると、単独走行に比べ、隊列走行の方が圧力が若干高いように見えます。隊列走行の先行車背面の負圧が低減されていることが確認できました。

※センターカットしたモデルのため車両センターに不自然な圧力分布が見られますがデモモデルのためご容赦ください。

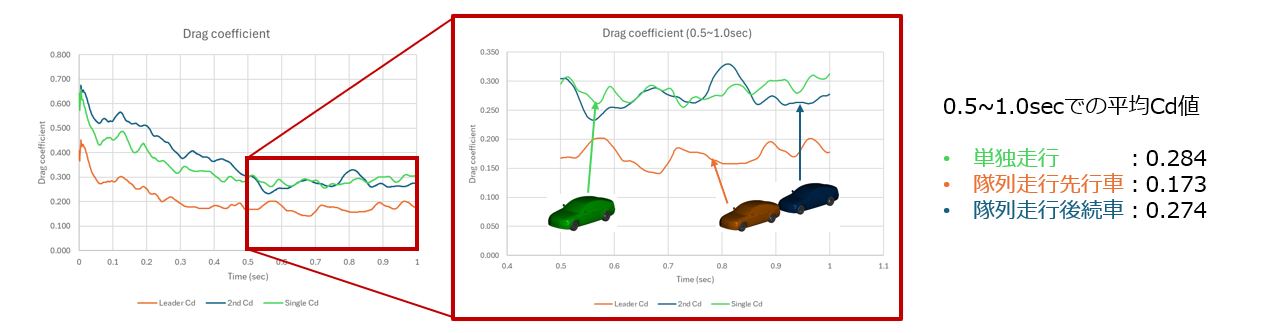

それでは、抵抗係数(Cd値、Drag coefficient)を確認してみましょう。

※もっと長い時間のサンプルを取りたいところですがデモモデルのためご容赦ください。

Cd値がほぼ定常となった時間(0.5~1.0sec)を切り出したグラフが上記です。

- 単独走行したときのCd値・・・・・:0.284

- 隊列走行している先行車のCd値・・:0.173

- 隊列走行している後続車のCd値・・:0.274

なんと、Cd値だけで見ると、「2:隊列走行している先行車」が最も低いCd値になっている状態です。

単独走行している状態のCd値を100とした場合、以下のようになっています。

- 単独走行したときのCd値・・・・・:100

- 隊列走行している先行車のCd値・・:60.9

- 隊列走行している後続車のCd値・・:96.5

そんな馬鹿な!と思いませんか?一般的な感覚として、隊列走行の後続車が一番恩恵を受けると感じますがCFDの結果では、先行車の方が恩恵を受けている結果になります。

Cl値を比較すると、隊列走行の後続車が最もダウンフォースが低いのですが、とても小さい差なので無視できます。

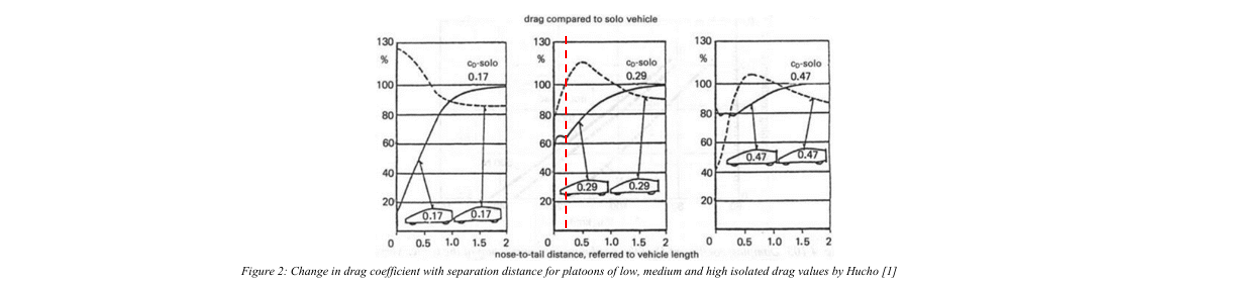

ここで、同様のCFD解析を実行した先人の研究を確認してみましょう。(https://www.dynalook.com/conferences/16th-international-ls-dyna-conference/icfd-t12-2/t12-2-a-icfd-116.pdf)

Edward Pettitt, Max Resnick両氏の成果に依れば、隊列走行模擬CFD(定常解析)により以下の結果が得られたようです。

- 横軸:先行車と後続車の距離(1.0=車両一台分の長さ)

- 縦軸:単独走行を100としたときのCd値百分率

- 赤破線(筆者記入):今回の事例と同等の状態

さきほどの結果と比較してみると、隊列走行の先行車が最も恩恵を受けていて、後続車は単独走行とあまり変わらない。という同じ結果になっています。

また、トラック実車での別の研究(https://docs.nrel.gov/docs/fy15osti/62348.pdf)では、燃料消費率≒抵抗係数とすると、後続車の方がCd値低減効果は大きいとされます。先ほどのEdward氏らのCFD結果では単独走行でのCd値が大きいほど、車間距離が大きいときの抵抗係数が低下する傾向にあるため、結果の傾向は近いように思います。

これらの結果から車間距離が2.0車長以下では先行車の方が受ける恩恵が大きいというCFD結果になることがわかりました。

しかし、究極の隊列走行であるNASCARなどでは、先行車よりも後続車の方が恩恵を受けているように見えるので、今回のCFD結果は腑に落ちない部分が残る結果になりました。

CFDと現実(NASCAR等)の違いとして、

- 車速が大きく違う

- 理想的な環境ではない(CFDは風洞装置に近い理想環境)

- タイヤの回転、地面の移動、サスペンションの動き

- ダウンフォースやスリップストリームを意識したボディ形状 などが挙げられます。

実際に、FSI(流体構造連成)を使用したエアロデバイスの計算結果は、完全剛体のCFD結果と大きく違う結果になることが多いです。

↑ 車両センター断面の圧力分布と流れ

今回のような非定常ではなく、定常で計算すれば様々なパラメーター違いの傾向が確認しやすいため、速度違いなどを今後事例集にアップ予定です。

公道でスリップストリームの効果を体感するのは非常に危険なため、絶対に真似しないようにしてくださいね。

JAFに依れば60km/hで33.3m(7~8車体長)の車間距離が適切です。