今回の事例では、スプリングの端末に設置するとサスペンションの動きが良くなる!と言われている?スラストシート(スラストベアリング)の効果について検証します。

なお、私は細かい違いがわからない人間なので体感できませんでした。

サードパーティ製の車高調に取り付けるテフロンのスラストシート、スラストワッシャーやスラストベアリングがたくさん売っていますね。また、バイク(モーターサイクル)のフロントフォークにスラストベアリングを入れ込むカスタムも多いようです。

私が乗っていたレース用のバイクにも、標準でフロントフォーク内にスラストベアリング、リアサスにはテフロンシートが入っていました。これらの効果はいかに?!

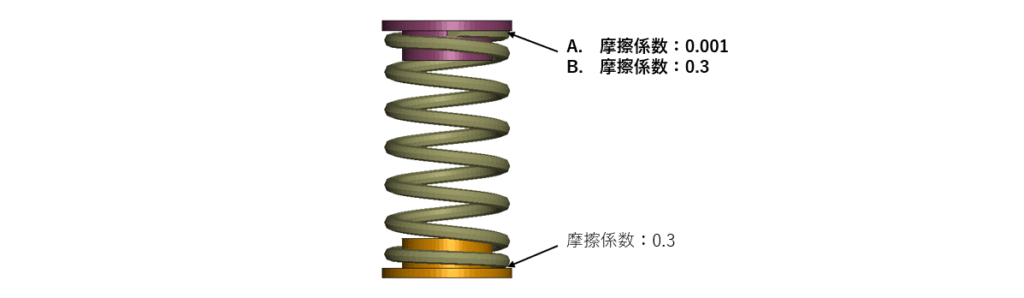

上記のように、上側スプリングシートの摩擦係数違いを2パターン用意しました。

A.摩擦係数0.001・・・スラストベアリングを入れた状態

B.摩擦係数0.3・・・・塗装仕上げのスプリングがそのままスプリングシートに接している状態

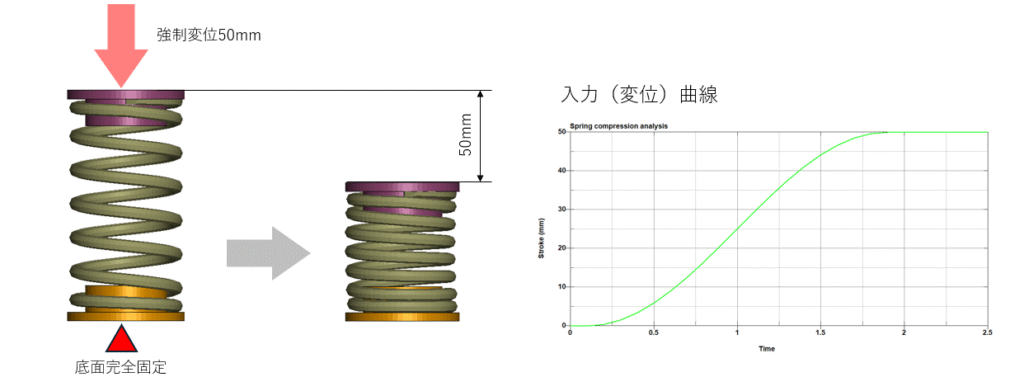

このモデルを使用して、以下のような条件でLS-DynaのImplicitソルバーを使用して計算します。

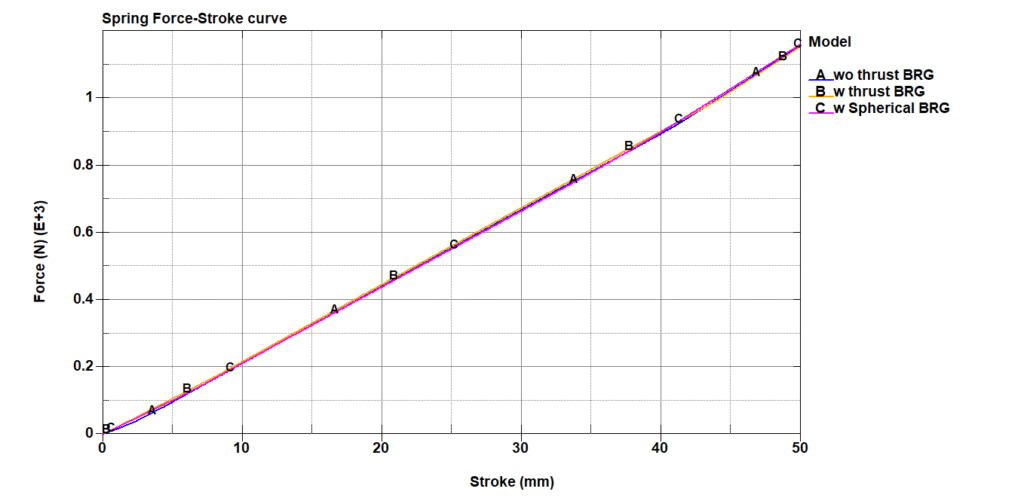

この解析モデルを計算し、ロアシートのSPC反力を測定します。「反力/ストローク」を確認し、実質ばね定数がどのように変化したかを確認します。

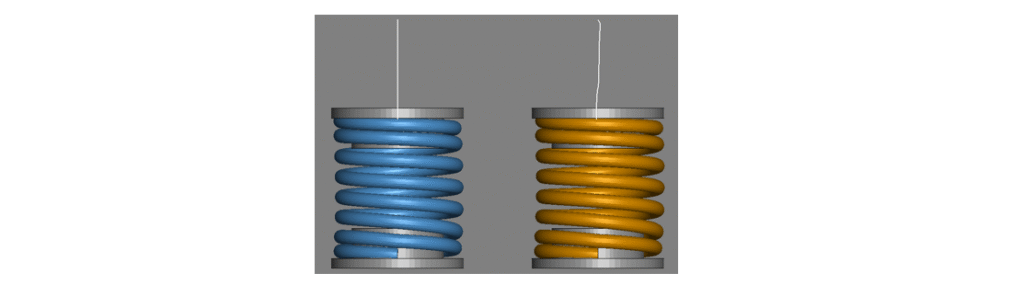

↓ LS-Dyna Implicitソルバーによるコイルバネ圧縮モデル

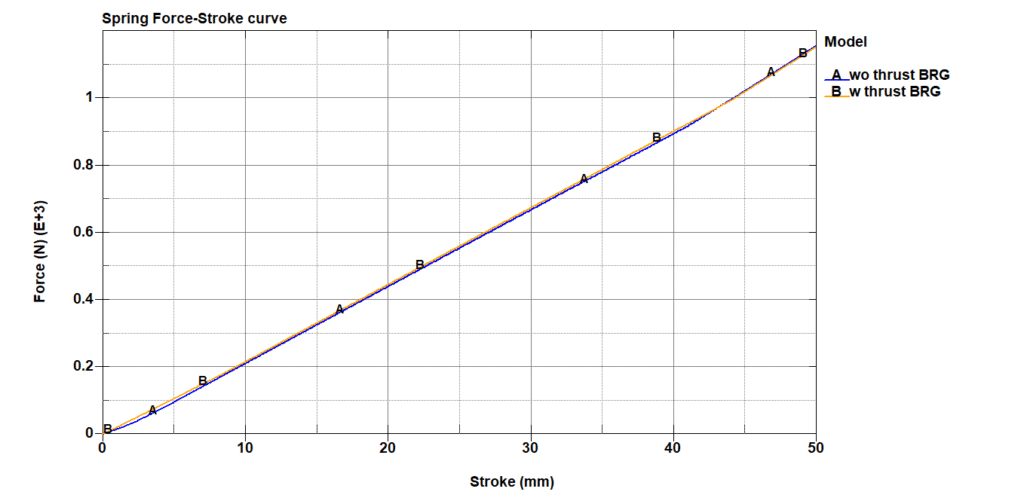

(黄)がAのスラストベアリング有り、左(青)がBのスラストベアリング無しです。強制変位で圧縮しているため見た目に変化は見られません。50mm圧縮時点での完全拘束したロアシートのSPC反力を確認し、スプリングレートを確認してみましょう。

あれ?ほとんど違いがわからない・・・スプリングレートの違いは0.05N/mmしかなく、0.3%の差しか生まれませんでした。

なお、解析結果のスプリングレートは机上計算とほぼ一致しています。座巻き部分がいい加減な3Dデータだったので少し心配していましたが、問題なさそうです。

参考に、ばね端末の位置がどのように移動しているかわかる画像が以下です。

スプリングシートは圧縮方向にしか動かないように拘束しているので、スプリングシートからスプリング端末がズレた(相対変位した)軌跡が白い線で表示されています。明らかにスラストベアリング入り(黄)は回転方向に動いており、コイルばねがズレる様子がわかります。サスペンションの伸縮時にスプリングとスプリングシートの間で発生する可能性のあるスティックスリップ音(ギシギシ、キュッキュッと鳴る音)は低減できそうです。

結局、スラストベアリングにサスペンションの動きをよくする効果は無い、のでしょうか?

このままでは面白くないので、アッパーシートをピロボールに変更して違いを見てみましょう。

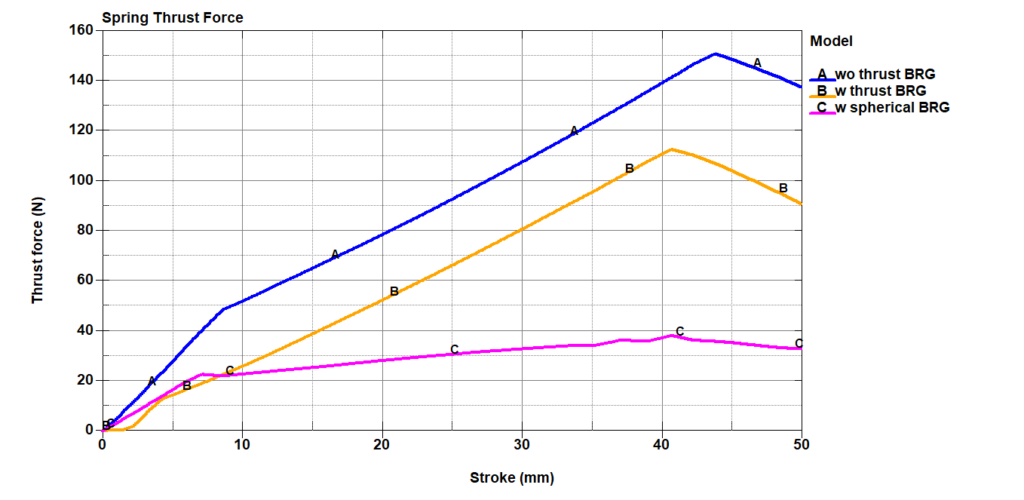

スプリングとスプリングシートの当たりが偏っているため、アッパーシートも大きく傾いています。バネレートはどう変化するのか楽しみですね。以下のグラフで表示します。

・・・変わらない・・・。

いやいや、これだけ皆さんが効果がある!と言っているので、こじつけでもいいので原因を探ってみましょう。

ピロボールにしたモデルは、初期が高めになり、中間で低めになり、後半で高めになるという一定のスプリングレートから離れる結果となりました。

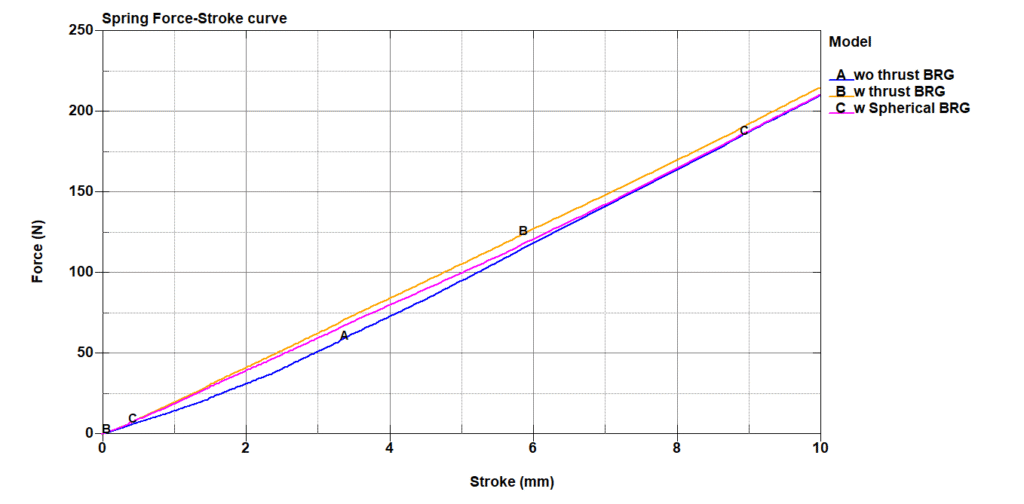

ごく初期の動きを荷重-ストローク線図から見てみましょう。上のグラフから10mmストロークまでを切り出します。

違いがあります!スラストベアリング無しの状態は、2mmストロークまでのバネレートが低下しています!つまり、スラストベアリングを入れることにより初期から一定のバネレートでサスペンションが動くことになります。

・・・あれ?乗り心地が良くなるという意見がWeb上では多いが、スラストベアリングを入れることで初期のバネレートが上がっている?つまりゴツゴツするのでは?

路面のちょっとした凹凸による数mmの動きで違いが感じられる、かもしれない?ですね?タイヤ潰れの方が大きいんじゃ・・・と思いますが・・・。乗り心地への効果はわかりませんが、そういうことにしましょう。

バネレート変化は期待したほど見つからないため、次に考えられるのはダンパー横方向にかかる荷重です。スプリングが倒れるように変形することで、ダンパーフリクションとなっているのかを確認します。ピロボールタイプのスプリングシートが倒れているため、確実に効果がありそうです。

上記はスプリングシートにかかる軸直交荷重です。このスプリングシート横力はダンパーロッドを倒す方向に荷重がかかるため、ダンパーフリクションに影響があります。

- スラストベアリング無しは動き出しで顕著に高荷重になっている。

- スラストベアリング有りは初期でスプリングシートからスプリングが横にずれるため、横力が一瞬ゼロになる。ただしグラフ傾きはスラストベアリング無しと同じ。

- スプリング内径とスプリングシートの嵌め合い寸法に依存し、一度ずれるとゼロタッチから動き出すため、スラストベアリング無しと同じになると考えられる。

- モデルは摩擦係数がほぼゼロのため、実車ではもっと大きな値になる。

- ピロボールマウントは全体的に横力がとても低い。

人間のセンサーはジャーク(加加速度)に対して敏感だと言われているため、このダンパー動き出しのフリクションは感じ取れるかもしれません。

さて、今回の検証の結論は

- バネレートは変わらない。

- バネレートで考えると、ごく初期の動きはちょっとだけ違う。体感できるかは不明。

- スプリングから発生する異音には効果がありそう。

- プリロード調整する際、スプリングシートを回転させやすい。

- スプリング横力によるダンパーフリクションの増大を低減させているため、ピロボールマウントは乗り心地に影響がありそう。

上記の結論に至りました。なお、以下は結論に対する懸念点です。

- 動的なモデル(高速振動)では違いが見られる可能性があるかもしれない。

- 初期動きの違いは、スプリングとスプリングシート間の接触収束の影響があるかもしれない。

今回の結論に対して、「いやいや、そういうことじゃないんだよ」という反論があればぜひ教えてください。

全然面白くない事例になってしまったので、もうちょっと驚きを届けられる事例紹介を考えておきます。

GRMでは、CAEを使用した性能評価・予測だけでなく、最適化CAEを活用して製品開発のお手伝いをしています。実測では見つけられない不具合要因など、様々な課題を解決します。

その解析課題、GRMが解決します。

本記事でご紹介した「非線形領域の高度な課題」や「本当に効果があるのかわからない理論の解明」を、御社の製品開発に適用しませんか?

「現状のモデルを見てほしい」「テスト解析を依頼したい」など、技術的なご相談からでも大歓迎です。

※「記事を見た」と書いていただけるとスムーズです。

※技術のご相談は各事例モデルの解析担当者に対応させます。